中国报道讯(吴蜀丰报道)【编者按】吴姓从古至今在中华百家姓中举足轻重,吴氏家族英才辈出,无论是在政界、军界、商界、学术界、医学界,还是在海内外商界、政坛及演艺界,吴氏子弟都是业内佼佼者,有着重要的地位并发挥着重要的作用,他们是吴姓人的骄傲,也是吴氏后辈学习的典范和榜样。

吴仁欢(727——807),字怀忠,一字世达,居古黟赤山镇。是祁门建县后的第一任县令。唐宝应元年(762),江南饥荒,民不聊生,歙人方清率饥民起义。永泰元年(765),义军攻下歙州,据赤山镇,设阊门县。仁欢聚本地武装数千人,攻剿方清义军。义军营垒被击破,战败而退。歙州刺史孙公绰上奏其事,朝廷授仁欢为朝散大夫、石州(治所在今山西离石)刺史。

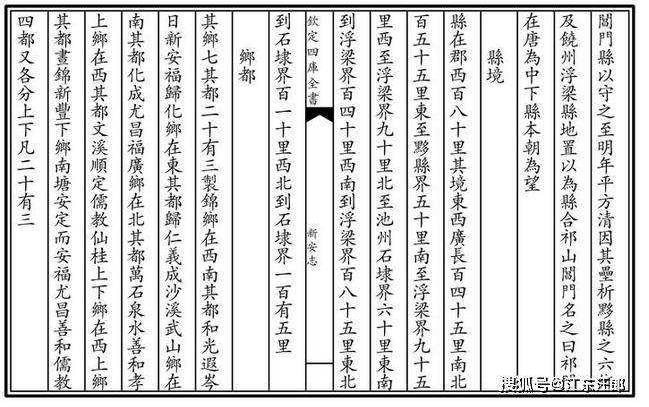

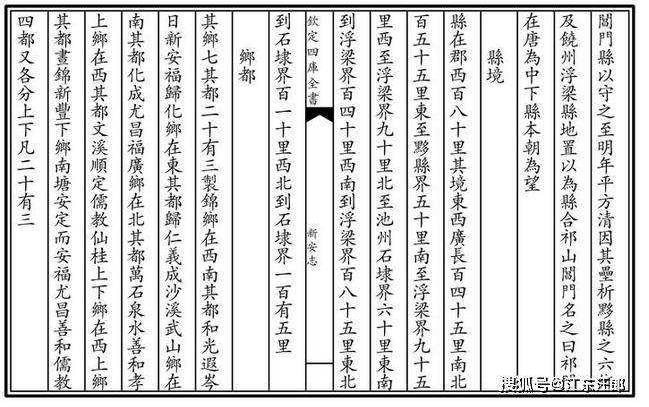

永泰二年(766),方清战败牺牲。仁欢以赤山镇赋役繁难不便,奏请建县。朝廷诏划黟县六乡和浮梁县东北,委仁欢建县。仁欢统筹规划,“方其街如田字,曲其水如之字,井列七星,桥分八卦,城环百武,门通七乡”(《吴氏重修宗谱·尤侯建县右吴公祠碑铭》),以志和祖基为县治,改镇为县,合祁山、阊门二景曰祁门县。事成,朝廷仍命知石州事,从政二年,以父母年老上表乞回乡任职,朝廷恩准带刺史俸知祁门县事。仁欢在任9年,百姓安居乐业。后升郑王府长史,辞不就,隐居县西武陵。元和二年(807),卒于乡,终年80岁。

唐代宗宝应元年(762),江南饥荒,民不聊生,歙人方清率领饥民起义,永泰元年(765),攻下歙州,杀死歙州刺史庞睿,占据黟县赤山镇,设置了阊门县。吴仁欢乘机而起,聚集本地武装数千人,配合官兵,第二年平定了方清起义。代宗下诏召他入朝,授予朝散大夫、石州(治所在今山西离石)刺史,恩赐紫金鱼带。

据说祁西武陵源,原名松林源,吴仁欢胞兄吴仁政喜爱山水,一日游至此地,遇一老叟引入山林,手指山巅一亭说,八仙之一的蓝采和曾在此吹笛。吴仁政认为这是仙人指点,又爱这里山林清幽,遂与吴仁欢携子来此筑庐定居,过着耕读的隐居生活。

吴仁欢死后,祁门百姓在武陵源建了“吴长史祠”纪念他,后祠迁至县城。自唐至清,祭祀不断。(摘自《祁门风物》)。

【关于朝散大夫】朝散大夫是一个中国古代文阶官制度,朝散大夫,文散官名。隋朝始置朝散大夫,唐朝因之,为从五品下,文官第十三阶,至明朝时废除。白居易当过朝散大夫,还为此著有诗作《闻行简恩赐章服喜成长句寄之》。,朝散大夫相当于现在地级市市长。刺史,是州的最高行政长官,相当于现在的省长、部长级别。

刺史最初的职责和现在的这中央巡视组类似 因为得到皇帝的信任能直达天庭 权利逐步加大 武帝以后演变为州的实际负责人 相当于现在的省书记省长兼大军区司令员。三国和晋朝时期情况类似,没太大改变,但州刺史一般只是其他职务的兼职,本身权利逐步缩小。

隋朝又变为中央巡视组。 唐朝,州只是二级行政区, 州刺史变为了类似现在的市委书记兼市长兼任军分区司令 但军权逐不减弱 ,宋朝类似但不在有军事权。元朝以后刺史就不存在咯,只剩下名称了。刺史,又称刺使,职官。“刺”是检核问事的意思,即监察之职。“史”为“御史”之意。秦制,每郡设御史,任监察之职,称监御史(监郡御史)。

汉初省,旋复置。文帝以御史多失职,命丞相另派人员出刺各地,不常置。汉武帝继废诸郡监察御史后,又于元封五年(前106年)分全国为十三部(州),各部始置刺史一人。“刺”,检核问事之意。刺史制度在西汉中后期得到进一步发展,对维护皇权,澄清吏治,促使昭宣中兴局面的形成起着积极的作用。汉成帝绥和元年(前8年)刺史改称州牧,职权进一步扩大,由监察官变为地方军事行政长官。

刺史制度是中国古代重要的地方监察制度。刺史制度是维护皇权的有力手段,对于加强中央对地方的监督和控制,发挥了重要的作用。但刺史制度在形成和演变的过程中逐渐地方官化。刺史制度的每次变化有其特定的、具体的原因,而且有根本原因。考察刺史制度对于探讨两汉行政权与监察权的关系,以及进一步探索中央集权与地方分权都有着重大的意义。

【友情提示】天下吴氏网坚持正确的舆论导向,坚持客观真实报道,坚持不站队,保持正确的主观立场,以弘扬至德精神!传播吴文化为主旋律!只要你姓吴,只要你是正能量的来稿,我们都欢迎!

《相约天下吴氏网》主题歌 作词∶吴蜀丰 作曲演唱∶吴仕长

吴氏文化正能量,至德精神在弘扬。开拓进取创辉煌,谱写时代新篇章。

三让高风孔圣赞,第一世家史记传。天上有口遍天下,家风传承树典范。

我是吴氏好儿郎,仁爱谦让传万代。相约天下吴氏网,因为有你更精彩!

来稿要求图文分开打包,〔因人力有限不接受微信图文供稿〕

投稿公共邮箱:905080184@qq.com

联系人吴蜀丰 电话: 18883313913

责任编辑:吴天下